|

Barbara

Reil (Museumsleitung, Lindau):

Weltgartenschau – in Tempera

Part II (von

Lukas Thein)

Wir

betreten die Weltgartenschau von Lukas Thein, einem jungen Mann im roten Hemd

– womöglich dem Künstler selbst – folgend, durch einen Torbogen, der provozierend

violett vor einer schemenhaft-indifferenten landschaftlichen Szenerie

aufragt. So zeichenhaft die spitz zulaufende Form ins  Bild gestellt ist, so hartnäckig widersetzt sie sich allen

Deutungsversuchen und weigert sich letzten Endes mehr zu sein als – reine

Farbe. Als wildes Solo durchbricht er den gleichförmigen Rhythmus der durch

knappe Vertikalen angedeuteten Vegetation im Hintergrund und bringt das

Realitätsgefüge der Komposition gehörig ins Wanken. Bild gestellt ist, so hartnäckig widersetzt sie sich allen

Deutungsversuchen und weigert sich letzten Endes mehr zu sein als – reine

Farbe. Als wildes Solo durchbricht er den gleichförmigen Rhythmus der durch

knappe Vertikalen angedeuteten Vegetation im Hintergrund und bringt das

Realitätsgefüge der Komposition gehörig ins Wanken.

In

dieser Ausdrücklichkeit stößt uns der Maler nirgendwo sonst in der

Ausstellung auf den eigentlichen Beweggrund seiner künstlerischen Expeditionen,

die ihn – und uns in seinem Gefolge – häufig in tropische Gefilde, selten in

den berühmten deutschen Wald, immer wieder in Gewächshäuser und schließlich

zur Topfpflanze auf der Fensterbank führen.

Obgleich

seine Kunst letzten Endes erkennbar dem Gegenstand verhaftet bleibt, sind

Theins Ausflüge quer durch die verschiedenen Klima- und Vegetationszonen

seines höchstpersönlichen Weltgartens vor allem eins: Erkundungen im Reich

der Farbe, deren Wesen es zu ergründen und Wirkungsspektrum es auszuloten gilt.

Bevorzugt bedient sich Thein der klassischen

Eitempera, und damit einer im besten Sinne „altmeisterlichen“ Technik, die

dem Künstler die Geduld und Beharrlichkeit eines Gärtners abverlangt. Der

oftmals langwierige Entstehungsprozess, der mit dem Anmischen der Farben

beginnt und neben dem schichtweisen Bildaufbau auch rabiate destruktive

Eingriffe in denselben beinhaltet – regelrecht ausradiert sind große Teile

des vom Sturm zerzausten Nadelwalds –, entspricht der Bewegung des Werdens

und Vergehens in der Natur, die sich der Betrachter*in im fertigen Gemälde

mitteilt. Bevorzugt bedient sich Thein der klassischen

Eitempera, und damit einer im besten Sinne „altmeisterlichen“ Technik, die

dem Künstler die Geduld und Beharrlichkeit eines Gärtners abverlangt. Der

oftmals langwierige Entstehungsprozess, der mit dem Anmischen der Farben

beginnt und neben dem schichtweisen Bildaufbau auch rabiate destruktive

Eingriffe in denselben beinhaltet – regelrecht ausradiert sind große Teile

des vom Sturm zerzausten Nadelwalds –, entspricht der Bewegung des Werdens

und Vergehens in der Natur, die sich der Betrachter*in im fertigen Gemälde

mitteilt.

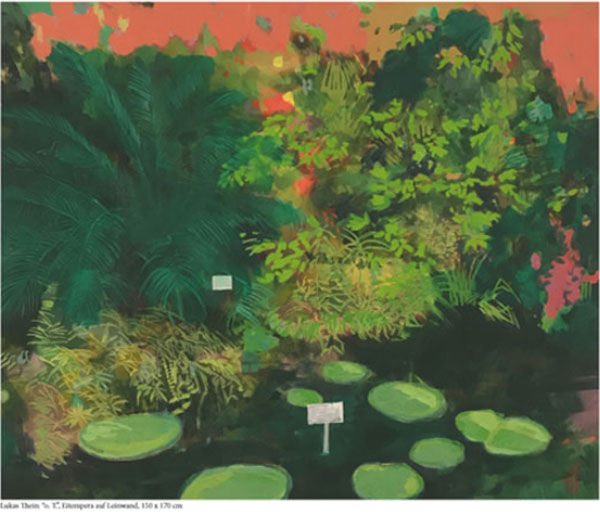

Das

Ergebnis ist eine Malerei, die ihre Wirkung aus einer dynamischen

subjektiv-emotionalen Farbigkeit bezieht. Auch wenn sich das Kolorit wie das

Motiv nie ganz von der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit entfernt, bleibt es

ähnlich unberechenbar wie das Pflanzenwachstum allen menschlichen  Ordnungsversuchen zum Trotz regellos: Purpurrot

pulsiert – beunruhigend? – zwischen den Stämmen eines Palmenhains; hitziges

Orange und Pink lodern hinter dem Pflanzenwuchs am Rand des Seerosenteichs,

um im nächsten Werk zum Altrosa eines erschöpften Gewitterhimmels zu

verblassen. Ordnungsversuchen zum Trotz regellos: Purpurrot

pulsiert – beunruhigend? – zwischen den Stämmen eines Palmenhains; hitziges

Orange und Pink lodern hinter dem Pflanzenwuchs am Rand des Seerosenteichs,

um im nächsten Werk zum Altrosa eines erschöpften Gewitterhimmels zu

verblassen.

Wer

sich auf die Reise durch Theins Bildwelten begibt, tut gut daran, auf alles

gefasst zu sein: Was beim ersten Hinschauen als liebliches Parkidyll oder

reiseprospekttaugliche Südseefantasie erscheint, ist malerisch und motivisch deutlich

komplexer und subtiler. In Gestalt von dunkel wuchernden Zimmerpflanzen

bricht sich das Irrationale, Wilde im geordneten Bezirk einer menschlichen

Behausung Bahn. Der Blick verstrickt sich im Dickicht der Wälder und

Treibhäuser. Formen erscheinen und lösen sich wieder auf, ehe wir sie

fixieren und einordnen können. Die Betrachtung gerät zum permanenten Vor und

Zurück zwischen der Oberfläche des Bildes und seinen tieferen Schichten, zum

Hin und Her zwischen abstrakten Farbstrukturen und den erkennbaren Elementen

einer scheinbar ungezügelten Vegetation.

Lukas

Thein entwirft keine romantisch überhöhten Sehnsuchtslandschaften, die einen

– wie auch immer gearteten – Einklang von Mensch und Natur beschwören. Zwar

ist der Mensch präsent in den paradiesisch anmutenden Naturräumen, jedoch

bleibt er darin ein Fremder, von dessen Anwesenheit oft lediglich Spuren

zivilisatorischer Interventionen zeugen – außerordentlich fragile

Architekturen in Form von Glashäusern und Pavillons oder kleine Labels, die

im botanischen Garten der Identifizierung exotischer Pflanzen dienen, bei

Thein aber keine lesbare Botschaft präsentieren und als cartes blanches für

die Betrachter*in wirken, die eingeladen ist, die Leerstellen kraft ihrer

eigenen Imagination zu füllen. Lukas

Thein entwirft keine romantisch überhöhten Sehnsuchtslandschaften, die einen

– wie auch immer gearteten – Einklang von Mensch und Natur beschwören. Zwar

ist der Mensch präsent in den paradiesisch anmutenden Naturräumen, jedoch

bleibt er darin ein Fremder, von dessen Anwesenheit oft lediglich Spuren

zivilisatorischer Interventionen zeugen – außerordentlich fragile

Architekturen in Form von Glashäusern und Pavillons oder kleine Labels, die

im botanischen Garten der Identifizierung exotischer Pflanzen dienen, bei

Thein aber keine lesbare Botschaft präsentieren und als cartes blanches für

die Betrachter*in wirken, die eingeladen ist, die Leerstellen kraft ihrer

eigenen Imagination zu füllen.

In

diesem Sinne geben auch die gelegentlich auftauchenden Figuren ihre Identität

nicht preis – es ist möglich, aber keineswegs zwingend, in ihnen ein Alter

Ego des Künstlers zu erkennen: Häufig bleibt ihr Gesicht außerhalb des

gewählten Bildausschnitts oder sie sind in Rückenansicht dargestellt wie der

junge Mann im roten Hemd, von dem wir uns gerade aus diesem Grund gerne ins

Bild hineinleiten lassen. Sein leicht geneigter Kopf und dergestalt

demonstrativ NICHT auf die sich vor ihm ausbreitende Landschaft gerichteter

Blick regen zur kontemplativen Versenkung in den Farbraum des Gemäldes, einem

innerlichen Sehen an.

Auf

seinen malerischen Streifzügen gerät Lukas Thein immer wieder in

Grenzbereiche der Figuration, in denen die motivische Fixierung zugunsten der

reinen Farbwirkung nahezu vollständig aufgegeben ist. Gleichwohl ist seine

Kunst (fast) jederzeit getragen vom leidenschaftlichen Interesse an ihrem

Sujet: Die Welt der Pflanzen in ihrer faszinierenden Vielfalt stellt

gattungsübergreifend DAS zentrale Thema bereit, dem Thein sich nicht nur im

Medium der Malerei, sondern auch in Installationen und Druckgrafiken mit

bemerkenswerter Ausschließlichkeit widmet. Auf

seinen malerischen Streifzügen gerät Lukas Thein immer wieder in

Grenzbereiche der Figuration, in denen die motivische Fixierung zugunsten der

reinen Farbwirkung nahezu vollständig aufgegeben ist. Gleichwohl ist seine

Kunst (fast) jederzeit getragen vom leidenschaftlichen Interesse an ihrem

Sujet: Die Welt der Pflanzen in ihrer faszinierenden Vielfalt stellt

gattungsübergreifend DAS zentrale Thema bereit, dem Thein sich nicht nur im

Medium der Malerei, sondern auch in Installationen und Druckgrafiken mit

bemerkenswerter Ausschließlichkeit widmet.

Bisweilen

spricht aus den Arbeiten eine geradezu wissenschaftliche Neugier, am

deutlichsten vielleicht im Fall der Cyanotypien zur „Alpenflora des Alexander

Berthold“: Die zartblauen Pflanzenstudien sind Abzüge von Einzelbögen eines

über 100 Jahre alten Herbariums, die Thein mithilfe eines alten

fotografischen Verfahrens genommen hat. Somit sind sie Ausdruck nicht nur der

künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Motiv an sich, sondern auch mit

einem naturwissenschaftlichen Ordnungssystem und – nebenbei – einem weitgehend

in Vergessenheit geratenen Bildgebungsverfahren, das im 19. Jahrhundert vor

allem zur fotografischen Dokumentation botanischer Proben eingesetzt

wurde.

Wie

die Malerei sind auch die Cyanotypien gewissermaßen Teil des größer

angelegten Versuchs einer Weltbeschreibung – von Alexander Berthold zu

Alexander von Humboldt ist es nicht nur phonetisch lediglich ein kleiner

Schritt. Weil Lukas Thein aber in erster Linie Künstler ist, geht es seiner

Weltgartenschau dabei nicht um den empirischen Erkenntnisgewinn, sondern um

eine über die objektive Außenseite hinausweisende Betrachtung: Die Blumen und

Gräser der Alpenflora-Mappe dürfen in der künstlerischen Bearbeitung unscharf

erscheinen, die natürliche Ordnung von Landschaften, Gärten und Wäldern wird

durch die nicht unbedingt an realer Seherfahrung orientierte Farbgebung

ausgehebelt. Wie

die Malerei sind auch die Cyanotypien gewissermaßen Teil des größer

angelegten Versuchs einer Weltbeschreibung – von Alexander Berthold zu

Alexander von Humboldt ist es nicht nur phonetisch lediglich ein kleiner

Schritt. Weil Lukas Thein aber in erster Linie Künstler ist, geht es seiner

Weltgartenschau dabei nicht um den empirischen Erkenntnisgewinn, sondern um

eine über die objektive Außenseite hinausweisende Betrachtung: Die Blumen und

Gräser der Alpenflora-Mappe dürfen in der künstlerischen Bearbeitung unscharf

erscheinen, die natürliche Ordnung von Landschaften, Gärten und Wäldern wird

durch die nicht unbedingt an realer Seherfahrung orientierte Farbgebung

ausgehebelt.

Dergestalt

halten Lukas Theins in jeder Hinsicht vielschichtige Bildwelten eine Fülle

aufregender, mitunter irritierender ästhetischer Erfahrungen bereit. Auf dem

Weg durch vertrautes, aber gleichwohl unbekanntes Terrain öffnen sich unserer

Vorstellungskraft dabei immer wieder Schlupflöcher, Korridore und magische

Pforten – auf der anderen Seite mag jede Betrachter*in ihre eigenen Antworten

finden.

Sehr verehrtes Kunstpublikum,

zur Einstimmung auf die Landesgartenschau im Mai 2021 in

Lindau, zeigt Lukas Thein eine Reihe seiner in Eitempera gemalten

Landschaften und Gärten der Welt. Aus seinen unwirklichen Darstellungen

exotisch-tropischer Botanik genau so wie aus Schwarzwaldbeständen scheint das

verschollene Eden zu leuchten.

Während der Vernissage verführt Lukas Briggen mit seinem

rufenden Alphornspiel uns Erdenbürger mit Negativbilanz zu unbeschwert

lauschenden Augenblicken.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Pressetext:

Wie kann ich innerhalb eines Bildes und mittels desselben

Wahrheit erzeugen?

Wieviel "Möglichkeitssinn" muss ich entwickeln, um

innerhalb der Auswahl einer Farbpalette malerisch eine "Echtheit"

auch dann noch erhalten zu können, wenn die Wahl der verwendeten Farben sich

längst nicht mehr am Wirklichkeitsgefüge exakter Wiedergabe orientiert.

Treffender als wieder-erkennbare Genauigkeit im Objekt ist Gewissenhaftigkeit

im seelischen Ausdruck. Hervorgerufen wird ein solcher Ausdruck durch die

Farbe. In gekonnt kühner Farbauswahl setzt Lukas Thein dem Betrachter seine

Rätselwelt vor, ein wenig distanziert, keineswegs unterkühlt - gebremstes

Appassionato.

(Arturo Eskuchen. 2014)

←

|